农业是典型“靠天吃饭”的行业,农业生产受气候影响大,对气候变化极为敏感。随着全球气温的不断上升,气象灾害事件频繁发生,干旱、洪涝、高温、冻害等给农业生产带来极大挑战和巨大损失。数据显示,我国每年因气象灾害导致的粮食减产超过500亿公斤[1]。1. 农业气候变化的特点

对农业生产影响最大的气候变化主要集中在气温和降水的变化上,在全球变暖的背景下,我国年平均气温升高了0.74℃[2];降水变化更为复杂,且具有巨大的区域性和季节性差异。1.1温度变化

主要表现在平均温度上升和极端温度(高温和低温)胁迫等方面。平均温度上升导致作物生育期缩短与早熟,有效分蘖减少,穗重下降;高温和低温胁迫导致植物失水、枯萎、出现冻害等,作物生长出现明显障碍乃至枯死;初、终霜日期波动大,区域性低温冷害风险增加,导致果树、蔬菜等对积雪、霜冻的适应性变差,出现冻伤。温湿度的变化还会引起某些病虫害的爆发,加剧对农作物生产的不利影响。在2023年,北京汤河口(41.8℃)、河北井陉(43.3℃)、河南林州(43.3℃)和广西田林(42.2℃)等共计127站日最高气温突破历史极值;黑龙江呼中(-49.8℃)、新林(-48.3℃)、内蒙古新巴尔虎左旗(-41.4℃)、北京斋堂(-24.2℃)等共计22站日最低气温突破低温历史极值。

全球气候变化导致降水季节和地区分布更加不均,两极分化更为严重,对区域农业生产带来巨大损失。如在作物开花期遇阴雨影响授粉造成落花落果、长期阴雨导致光照不足、降水量过多造成农田涝害等。在2023年,河北满城(261.7 mm)、山西平定(230.7 mm)、福建福州(395.9 mm)和长乐(385.1 mm)等共计55站日降水量突破历史极值。

图2 降水变化影响作物正常生长

霜冻、强降水、连阴雨、气旋、台风、雷暴、暴雪、致命热浪等极端天气事件的发生频率增加,发生程度增强,持续时间延长,给农业生产带来更严重的损失[3]。在2023年,“杜苏芮”登陆造成华北、黄淮等多地出现历史极端强降雨,海河流域发生流域性洪水;2022 年,台风“梅花”先后登陆浙江、上海、山东和辽宁,强度大、影响范围广。

小麦、玉米等谷物在花粉授粉期间遭受高温影响灌浆,造成空瘪粒增加,籽粒不实;果树遇高温影响花粉传播,导致花粉失活,降低结实率。

2.2 CO2浓度升高影响光合作用

CO2是作物进行光合作用的必要原料,作物吸收太阳能,将CO2和水转化成糖。CO2对作物光合作用的影响存在短期和长期效应,短期内CO2上升使植物光合速率提高,尤其对C3植物(小麦、大豆、烟草、棉花等)产量影响显著。但长期处于高浓度CO2条件下时,CO2对植物光合速率的促进会随着时间的延长而渐渐消失,出现光适应现象,导致作物叶片光合速率下降;与此同时,CO2浓度上升使杂草繁茂、农药和肥料效果减弱、干旱加剧、地力耗损等负面作用[4]。

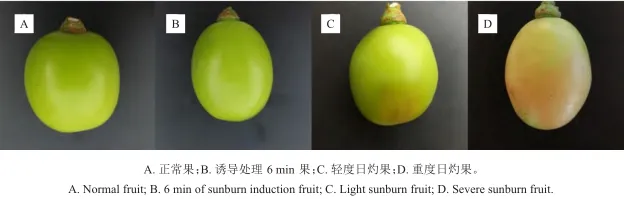

2.3光合效能增强,果实日灼加重

由CO2浓度导致作物光合效能增强,促使根系吸收更多矿物元素,有利于提高含糖量(糖、柠檬酸、甜度等),但会使含氮量和蛋白质含量相对减少,甚至出现日灼现象[5]。而温度过高,会抑制光合作用,不利于有机物合成和积累。

2.4生物灾害加剧

温湿度的变化能够诱发病虫害猖獗,提高农业生产成本,加剧农业生产损失。例如,气温升高容易引发暖冬,从而有利于病虫安全越冬,导致翌年病虫基数增大,危害更加猖獗和频繁[6]。

气温每上升1℃,农业灌溉用水量将增加6~10%,高温加剧水资源的损失,显著降低灌溉水利用效率[9]。气温升高,蒸发更加强烈,从而加剧土壤盐渍化和荒漠化,使耕地面积减少;同时也加剧土壤有机质和氮的消耗和流失,加速土壤退化与侵蚀,削弱农业生态系统抵御自然灾害的能力[10]。药效、肥效对环境温度变化十分敏感,温度升高1℃,能被植物直接吸收利用的速效氮释放量将增加约4%[10]。一方面,为了抵御病虫害大爆发,农户必将加大农药的施用量;另一方面,气候变暖后,农户要想保持原有肥效,就必须需要加大施肥量,这就需要额外增加投入。面对气候变化对农业的影响,我们应该“正确认识—科学应对—有效利用”。例如,在江淮以南地区,双季稻潜在适合面积将会增大,麦稻轮作改为绿肥-稻-稻轮作模式可能提高粮食产量10%~15%。冬油菜种植面积和单产显著增加,安全越冬区域扩大,抓紧向西、向高纬度、高海拔地区发展等。结合上表,气候变化对农业的影响是利弊皆有,区域不同,利弊不同;生长阶段不同,利弊也不同。因此,我们要积极应对气候变化:- 优先选用抗逆品种。选择耐高温、干旱、抗病虫等优良品种,以增强农作物的抗逆性和抵御自然灾害的能力,保障粮食生产的稳定。

- 及时关注当地气候,适时调整农业布局和耕作制度。根据气候变化调整作物种植区域,灵活调整播期、收获期和农作物类型,改进作物种植结构和布局,以作物的多样化和差异性来抵抗自然灾害[11-12]。

- 改善农田灌排系统,提高水利用效率。提高灌溉效率和耕地质量,减少化肥和农药使用,充分利用农业气候资源,保持农业系统的稳定性。

- 建立逆境管理应用手段。通过生物刺激素、营养调控等手段调整植物面对逆境胁迫的反应,缓解逆境条件的影响,提高作物的生长性能,在气候条件恶化的情况下保障作物产量。

[1] 俞书傲. 气候变化对农作物生产的影响[D]. 浙江大学, 2019.[2] 赵彦茜, 肖登攀, 柏会子, 等. 中国作物物候对气候变化的响应与适应研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(02): 224-235.[3] 孙新龙. 农业气候变化对农作物产量和质量影响的研究[J]. 农业灾害研究, 2024, 14(04): 148-150+153.[4] 房世波, 沈斌, 谭凯炎, 等. 大气CO2和温度升高对农作物生理及生产的影响[J]. 中国生态农业学报, 2010, 18(05): 1116-1124.[5] 秦镜植, 李群贤, 何思婷, 等. 巨玫瑰葡萄不同日灼敏感物候期及日灼进程果实形态学与相关组分差异研究[J]. 果树学报, 2024, 41(06): 1135-1149.[6] 王艳斌. 气候变化对农业气象灾害和病虫害的影响以及应对措施[J]. 农业工程技术, 2021, 41(05): 92-93.[7] Tsai Wei An, Brosnan Christopher A, Mitter Neena, et al. Perspectives on plant virus diseases in a climate change scenario of elevated temperatures[J]. Stress Biology, 2022, 2(1): 37-37.[8] 潘根兴, 高民, 胡国华, 等. 应对气候变化对未来中国农业生产影响的问题和挑战[J]. 农业环境科学学报, 2011, 30(09): 1707-1712.[9] 翟晓慧, 刘孝勇, 宋乃平. 气候变化对农业产生的影响及农业适应对策综述[J]. 甘肃农业, 2011, (07): 20-22+30.[10] 郭佳, 张宝林, 高聚林, 等. 气候变化对中国农业气候资源及农业生产影响的研究进展[J]. 北方农业学报, 2019, 47(01): 105-113.[11] 杨林菲. 气候变化对我国农业生产的影响及应对措施[J]. 中国农业信息, 2016, (04): 29+32.[12] 周曙东, 周文魁, 朱红根, 等. 气候变化对农业的影响及应对措施[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2010, 10(01): 34-39.